Medizinisches Versorgungszentrum für Orthopädie

Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie am RKH Krankenhaus Neuenbürg liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung von Patienten mit komplexen orthopädischen Problemen. Insbesondere liegt eine große Erfahrung vor in der Beratung und Indikationsstellung für operativ oder konservativ (auch stationär) zu therapierende Beschwerden des Bewegungsapparates.

Eine besondere Expertise liegt vor bei Erkrankung von Hüft- und Kniegelenk, sowie an Fuß und Hand.

Es besteht eine enge Kooperation mit dem süddeutschen Rheumazentrum sowie auch mit anderen Fachdisziplinen wie z.B. der Schmerztherapie im Krankenhaus Neuenbürg.

Leistungsspektrum

Arthrose

Was ist Arthrose?

Arthrose ist eine Volkskrankheit geworden. Aus der GEDA-Studie 2010 zeigt sich, dass ab dem 50. Lebensjahr die Prävalenz, also die Auftretenswahrscheinlichkeit für Arthrose bei 14,9% liegt, danach steigt das Auftreten rapide an und ab dem 60. Lebensjahr sind bereits die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer betroffen (Robert-Koch-Institut 2013).

Das Gelenk, an dem am häufigsten Arthrose entsteht, ist das Kniegelenk mit knapp 48,4%, gefolgt von der Hüfte mit 39%, dem Daumensattelgelenk mit 2,4% und sonstiger Arthrosen mit 9,2% (Statistisches Bundesamt 2012).

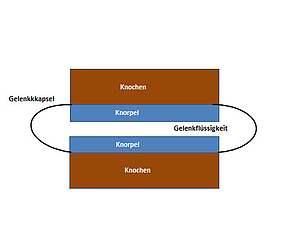

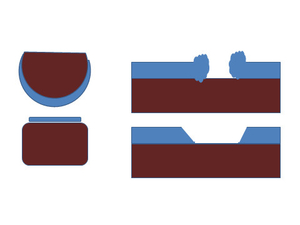

Schematischer Gelenkaufbau

Das Gelenk bildet die bewegliche Verbindung zwischen zwei Knochen. Die Gelenke des menschlichen Körpers sind alle ähnlich in ihrem Grundaufbau.

Die beiden gegen überliegenden Knochen sind von Knorpel überzogen. Dazwischen ist eine Gelenkflüssigkeit, die den Bewegungsvorgang erleichtert und gleichzeitig zur Ernährung des Knorpels dient. Deshalb braucht das Gelenk auch unbedingt Bewegung.

Arthrose-Stadien

Bei der Arthrose kommt es zu einer Schädigung des Gelenkknorpels.

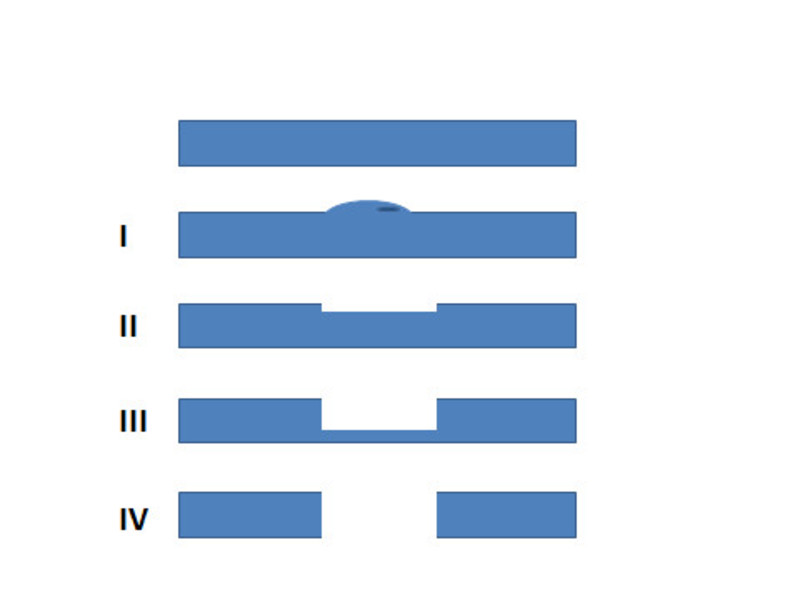

Arthrose-Stadien

Der Schweregrad wird unterschiedlich klassifiziert: (Outerbrige modifiziert)

| Arthose-Stadien | Beschreibung |

|---|---|

| Stadium I | Weiche Knorpeloberfläche, noch keine Schädigung der Knorpeloberflächenschicht. |

| Stadium II | Frühstadium: deutlicher Knorpelschaden. Es ist nur die Knorpeloberfläche betroffen. Verringerung des Gelenkspalts im Röntgenbild, Veränderungen am Knochen unter dem geschädigten Knorpel, dennoch bemerken viele Betroffene noch keine Symptome, stumme Arthrose. |

| Stadium III | Fortgeschrittenes Stadium: Knorpelbrüche. Z.t tief reichende Knorpelbrüche. Sie reichen jedoch nicht bis zum darunter liegenden Knochen. Entzündungen im Gelenkbereich, Belastungs- und Anlaufschmerzen, Zeitweise Entzündungen (aktivierte Arthrose), viele Betroffene kommen erst jetzt zum Arzt. |

| Stadium IV | Spätstadium: Knorpelflächen sind weitgehend zerstört, freiliegender Knochen. Ganz erhebliche Entzündungen des Gelenks, Bildung von knöchernen Auswüchsen (Osteophyten), Muskelverkürzungen und Verhärtungen, erhebliche Bewegungseinschränkungen bis zur Einsteifung des Gelenks. |

Arthrose / Arthritis - Ursachen

Die Arthrose kann unterschiedliche Ursachen haben. Zwei Hauptursachen werden unterschieden:

1. Mechanisch / biochemisch

- Fehlstellungen des Gelenks/ mechanische Achse (O- oder X-Beine, Hüftdysplasie)

- Unfallverletzungen (z. B. Gelenkbruch, Kreuzbandriss, Meniskusschaden)

- Stoffwechselstörungen des Gelenks (Diabetes, Gicht)

- Durchblutungsstörungen (Hüftkopfnekrose)

- Kindliche/ Jugendliche Gelenkerkrankungen

- Familiäre Anlage

- Primäre Arthrose (Minderwertigkeit des Knorpels mit unbekannter Ursache)

- Vermehrte Gelenkbeanspruchung durch Übergewicht, schwere körperliche Arbeit oder Leistungssport

- Arthrose – Missverhältnis von Belastung und Belastbarkeit des Gelenkes

2. Entzündliche Ursachen

Bestimmte entzündliche Gelenkerkrankungen können im Verlauf zur Arthrose führen: die häufigste ist Rheuma. Die Entzündung der Gelenkinnenhaut geht auf den Knorpel über und führt zu Zerstörungen des Gelenks.

Durch Stoffwechselstörungen kommt es zu einer schlechteren Nährstoffversorgung und Veränderungen in den Knorpelzellen. Der Knorpel wird verändert, rissig und brüchig.

Arthrose - Beschwerdebild

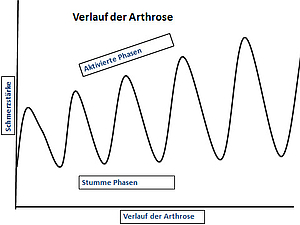

In der stummen Phase ist das Gelenk ruhig, es treten keine Schmerzen auf und es bilden sich kein Erguss und keine Schwellung der Kapsel.

Das gleiche Gelenk kann jedoch in einen Reizzustand übergehen. Die Auslöser können ganz unterschiedlich sein: Überbelastung, falsche Bewegungsmuster oder andere äußere Einflüsse. Das Gelenk reagiert dann mit einer Entzündung: es schmerzt, schwillt an, die Belastungsfähigkeit sinkt deutlich und vieles wird zur Qual. Dieser Reizzustand des Gelenkes kann bei unterschiedlich ausgeprägter Knorpelschädigung auftreten und setzt nicht obligatorisch ein komplett zerstörtes Gelenk voraus.

Das Ziel ist es, das Gelenk in stummen Phasen zu bewahren und Reizzustände zu vermeiden.

Konservative Therapie

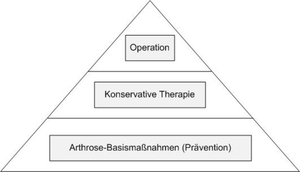

Therapiepyramide

Die konservative Therapie bildet nach der Prävention die nächste Stufe auf der Behandlungspyramide der Arthrose und umfasst ein sehr großes Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Die wichtigsten sind die Physiotherapie, die physikalische Therapie, Medikamententherapie, Hilfsmittel (z. B. Stöcke, Schuhabsätze, Schienen, Bandagen und Orthesen), Akupunktur, Arthrotechnologie und alternative Methoden. Ziel dieser Behandlungsmöglichkeiten ist eine Reduktion der Schmerzen und/ oder eine Verbesserung der Knorpelsituation des betroffenen Gelenks. Als Medikamente kommen Schmerzmittel, Entzündungshemmer, Gelenkinjektionen oder homöopathische Medikamente zum Einsatz mit dem Ziel, Schmerzen oder Entzündungsprozesse zu reduzieren und damit eine Steigerung der Aktivität zu ermöglichen.

Arthrose Prävention – Gelenkzentrum Schwarzwald

Die Behandlung einer Arthrose beginnt zuerst mit präventiven Arthrose-Basismaßnahmen zur Vermeidung eines Fortschreitens der Arthrose und zur Linderung bereits bestehender Beschwerden.

- Reduktion der Gelenkbelastung im Alltag

- Verbesserung des Gangbildes

- Stärkung der Muskulatur

- Training der Propriozeption

- Ernährung

In unserem Gelenktherapiezentrum führen wir zusammen mit dem Lehrstuhl Sportorthopädie und Belastungsanalyse des KIT (Leiter: Prof. Dr. Sell) Präventionstraining der Arthrose durch.

IFSS im KIT Prof Dr. Stein

Knorpelchirurgie

Gelenkerhaltende operative Möglichkeiten der Arthrose

Arthrose/Knorpelschaden:

Gelenkverletzungen mit einem Knorpelschaden stellen eine besondere Herausforderung dar, da der Knorpel die zentrale Pufferfunktion des Gelenks hat. Bei Zerstörung des Knorpels entsteht im Verlauf der Jahre eine Arthrose.

Das Behandlungsverfahren hängt vom Stadium und der Art der Schädigung ab.

Chondroshaving (Knorpelglättung)

Glätten des Knorpelschadens (Shaving)

Ist der Knorpelschaden biomechanisch störend - bildet er beim Gleiten des Gelenkes ein mögliches Hindernis - so kann er geglättet werden.

Tiefer Knorpelschaden bis zum Knochen reichend. Die Ränder interponieren ins Gelenk und klemmen ein. Nach dem Shaving verbessertes Gleitverhalten, der Knorpelschaden aber verbleibt.

Schema Knorpelschaden am Kniegelenk

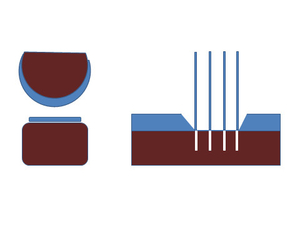

Microfracturierung / Nanofrakturierung

Bei Schädigungen des Knorpels des Stadiums 3 bis 4 (bis zum Knochen reichend) kann durch Anbohrung und Eröffnung des darunter liegenden Knochens die Bildung eines neuen Knorpels stimuliert werden. Dieser neu gebildete Faserknorpel ist allerdings nicht so belastbar wie der ursprüngliche Gelenkknorpel, die Ausgangssituation kann jedoch erheblich verbessern.

Verschiedene Techniken stehen hier zur Verfügung. Bei der Microfrakturierung werden mit einem speziellen Instrument die spitzen Eröffnungen des Knochens durchgeführt. Bei der Nanofrakturierung sind diese Eröffnungen des Knochens besonders klein.

Microfracture

Manche Autoren sprechen bei diesen Techniken auch von einer „Bioprothese“, wobei diese Begriffswahl irreführend sein kann. Einerseits handelt es sich um keine Prothese, andererseits ist der gebildete Faserknorpel bei weitem nicht so belastbar wie der ursprüngliche hyaline Knorpel.

Mosaikplastik (OATS)

Bei Knorpeldefekten des Stadiums 4, auch bei Mitbeteiligung des darunter liegenden Knochens werden Knorpel-Knochenzylinder aus weniger belasteten Anteilen des Kniegelenks - zum Beispiel am oberen Rand des Kniescheibengleitlagers - entnommen und in die vom Knorpelschaden betroffene Belastungszone des Gelenks transplantiert. Häufig wird dies operativ mit einer mini-open Technik durchgeführt.

Entnahme / Transplantation Knochen-Knorpelzylinder

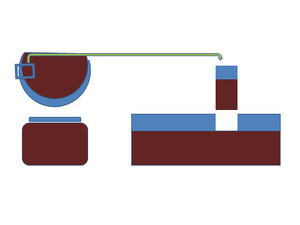

Knorpelzelltransplantation (ACT, MACI)

Bei sehr großen Knorpeldefekten (meist größer als 4cm2) können während einer Kniegelenksspiegelung Knorpelzellen aus dem Gelenk entnommen werden. Diese werden dann in einem externen Labor kultiviert und stark vermehrt. Nach abgeschlossener Zellvermehrung können sie dann operativ unter eine darüber genähte oder mit Fibrin geklebte Knochenhaut/ Membran eingebracht oder auf einem fertigen Trägermaterial wieder ins Kniegelenk eingebracht werden, um so wieder einen funktionsfähigen Knorpel zu erzeugen.

Autogene matrixinduzierte Chondrogenese

Bei der autogenen matrixinduzierten Chondrogenese - auch AMIC genannt - können Knorpeldefekte durch Mikrofrakturierung angegangen werden. Dabei treten Knochenmarkszellen, Stammzellen und auch Wachstumsfaktoren aus. Durch eine aufgebrachte Kollagenmembran werden diese an dem Ort des Knorpelschadens, wo sie gebraucht werden, gehalten. Damit können auch größere Knorpeldefekte angegangen werden.

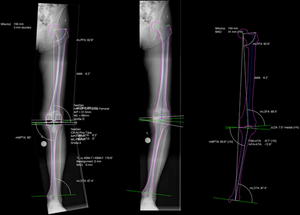

Achskorrektur des Kniegelenkes

Eine weitere lange bekannte Ursache der Arthrose sind Fehlstellungen der Gelenke. Hier kommt es durch die nicht anatomische Ausrichtung zu einer Überbelastung eines Gelenkanteils, was im Langzeitverlauf dann zur Arthrose führt.

Besonders deutlich werden diese Fehlstellungen am Kniegelenk, da man sie hier von außen gut erkennen kann. Die bekanntesten Achsabweichungen bilden hier das O (genu varum)- und das X-Bein (genu valgum).

Starkes X-Bein: Die Tragachse verläuft außerhalb des Gelenkes.

Gerade Beinachse: Die mechanische Tragachse verläuft durch die Gelenkmitte

Beim O-Bein kommt es zu einer erhöhten Belastung des inneren Gelenkanteils. Dies kann über viele Jahre zu einer Arthrose des inneren Anteils des Kniegelenks führen. Operativ ist es möglich in einem solchen Fall die Beinachse zu korrigieren – hierbei wird ein Knochenkeil am Ort der Achsabweichung entnommen - und eine idealere Belastungsachse des Kniegelenkes herzustellen. In einem solchen Fall kann das Fortschreiten der Arthrose verlangsamt werden.

Hüftgelenk

Die Hüftprothese besteht meist aus 4 Bausteinen: Pfanne-Pfanneneinsatz-Keramikkopf-Schaft.

Die Pfanne wird zementfrei eingebracht. Sie ist meist aus Titanlegierung. Auch zementierte Pfannen existieren, werden in unserer Klinik jedoch äußerst selten eingesetzt. In die Pfanne wird ein Einsatz (Inlay) eingebracht. Zwischen ihm und dem Kugelkopf entsteht die gelenkige Verbindung.

Meist werden in unserer Klinik zementfreie Prothesen eingesetzt. Der Werkstoff ist Titan, da dieses gut in den Knochen einwächst.

Verankerung der Hüftprothese

Es gibt zwei Möglichkeiten eine Prothese im Knochen zu verankern:

- Zementfrei: Hierbei wird das Implantat im Knochen verklemmt und das Metall wächst in den Knochen ein

- Zementiert: Der Knochenzement stellt die Verbindung zwischen Knochen und Implantat her (Polymethylmetacrylat)

Links: zementfreier Titanschaft - rechts: zementierter Prothesenschaft:

Materialen

Prothese

Die zementfreien Prothesen sind meist aus einer Titanlegierung gefertigt. Manche Schäfte sind beschichtet. Von Hydroxylapatit erhofft man sich eine bessere Knochenintegration (s. unten Foto).

Gleitpaarung

Bei der gelenkigen Verbindung des Hüftgelenkes stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Metall-Metall-Verbindung (seltener verwendet)

- Keramik-Kunststoff

- Keramik-Keramik

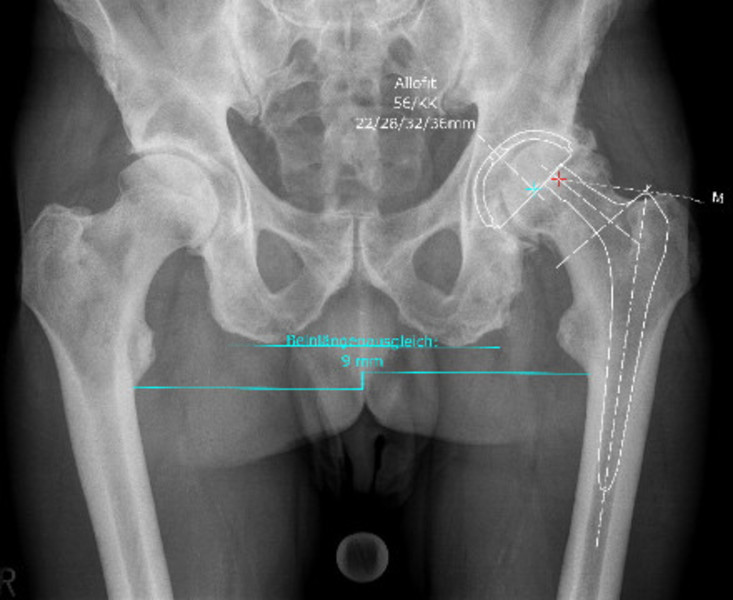

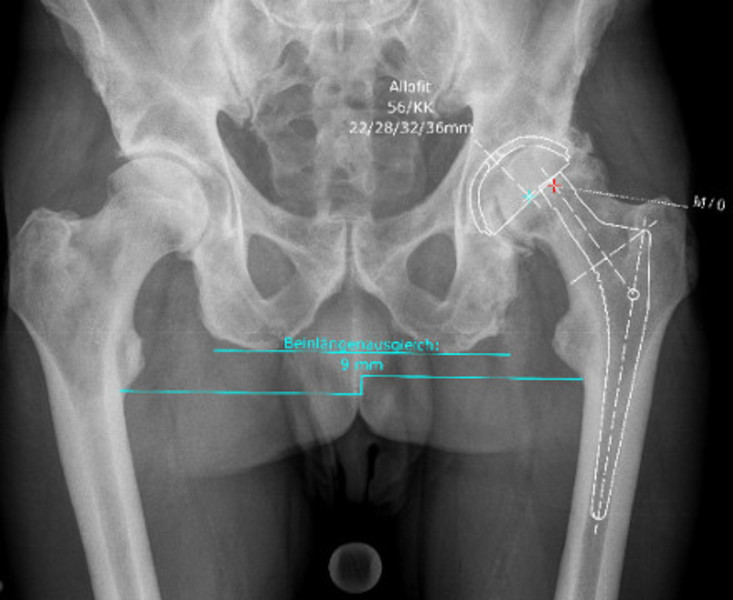

Digitale Prothesenplanung

Individuelle Prothesenwahl

Der Knochen hat sehr viele Normvarianten. Diese können mit einem einzigen Prothesentyp nur bedingt abgedeckt werden.

Wir haben uns deshalb für unterschiedliche Prothesenformen entschieden. Mit der digitalen Prothesenplanung wählen wir das passende Implantat aus.

Unterschiedliche Verankerungsprinzipien und Prothesengeometrien stehen zur Verfügung.

Kurzschaftprothese

Kurzschaftprothesen versuchen durch einen kürzeren Prothesenschaft eine verbesserte Ausgangssituation für potentielle spätere Wechselsituationen zu schaffen.

Mittelfristige Ergebnisse liegen hier vor. Echte Langzeitergebnisse sind jedoch noch nicht vorhanden, so dass diese Entwicklung sicher weiter beobachtet werden muss. Die mittelfristigen Ergebnisse sind jedoch viel versprechend.

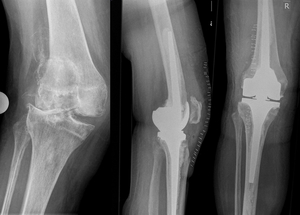

Kniegelenk

Die Behandlung des Kniegelenkes hat sich in den letzten Jahren immens weiter entwickelt.

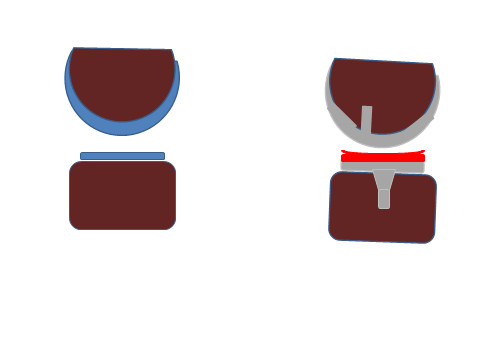

Oberflächenersatz

Heute wird vor allem der Oberflächenersatz des Kniegelenkes eingesetzt. Hierbei wird, wie der Name schon zum Ausdruck bringt die Oberfläche des Gelenks durch ein modernes Implantat ersetzt. Hierbei werden die Seitenbänder des Gelenks komplett erhalten. Die Muskeln werden geschont. Der Eingriff ist durch das Oberflächenprinzip sehr knochensparend. Ich vergleiche den Eingriff gerne mit der "Überkronung" eines Zahn; hierbei wird auch der Zahn soweit es geht erhalten, während die Oberfläche durch die Krone ersetzt wird.

Schlittenprothese

Links: Oberflächenersatz

Rechts: Schlittenprothese, der Knorpel auf der Gegenseite ist erhalten

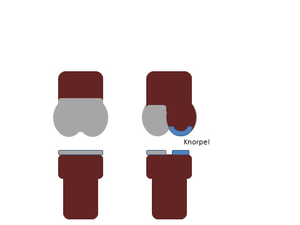

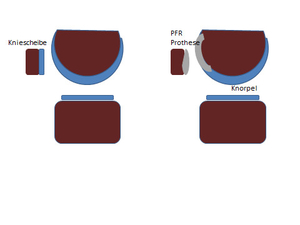

Patellofemorales Gelenk (Kniescheibe)

Eine besondere Form der Arthrose betrifft nur das Gelenk zwischen Kniescheibe und Oberschenkel (Patellofemorales Gelenk). Hier treten die Beschwerden vor allem bei Beugungsbelastungen des Knies (Treppauf/-ab) auf. Hierzu gibt es eine besondere Prothesenform, die nur diesen Bereich versorgt und den Restknorpel intakt lässt.

Teil-/ Gekoppelte Gelenke

Der Routineeingriff am Kniegelenk ist der Oberflächenersatz. In unserer Klinik wird dieser Prothesentyp zu weit über 90 % durchgeführt.

Es gibt jedoch auch Situationen, die den Einsatz gekoppelter Systeme notwendig machen. Dies stellen vor allem dar:

- Sehr schwere Achsfehlstellungen

- Zerstörung des Seitenbandapparates

- Sehr schwierige Wechselsituationen mit Bandinstabilität

Bei gekoppelten/teilgekoppelten Systemen wird die natürliche Führung durch den Seitenbandapparat durch die Prothese ersetzt. Die Prothese hat hierzu eine Verbindung zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelanteil der Prothese.

Sprunggelenk

Kältekammer

Mit unserer Kältekammer im RKH Krankenhaus Neuenbürg können wir Ihnen eine weitere Behandlung bei chronischen Schmerzen anbieten. Die Kältekammer kann man sich als eine Art Sauna vorstellen. Im Gegensatz zur Sauna wird hier trockene Kälte angewendet. Man betritt die Kältekammer in enger Badekleidung und mit einem Kälteschutz für Nase, Ohren und Füße. Innerhalb von ein paar Minuten ist man einer trockenen Kälte bis -110 Grad ausgesetzt. Durch die starke Trockenheit ist die Kälte gut verträglich.

Weitere Informationen zur Kältekammer erhalten Sie hier.

Kontakt

Marxzeller Straße 46

75305 Neuenbürg

Telefonische Erreichbarkeit:

Mo - Fr: 09:00 - 14:00 Uhr

T: 07082-796-52060

F: 07082-796-52346

E: mvz-nb.ortho(at)rkh-gesundheit.de

Sprechstunden

Mi: 08:00 - 16:00 Uhr

Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns.

Telefonische Erreichbarkeit:

Mo - Fr: 08:30 - 15:30 Uhr

T: 07082-796-52239

E: nb.Terminvergabe-GZ-EKK(at)rkh-gesundheit.de

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Dr. med. Marcus Antonius Vogel

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Dr. med. Marc Heder