Gelenkzentrum Schwarzwald in Mühlacker

"Bewegung ist das halbe Leben" heißt es im Volksmund. Denn ein gesunder, schmerzfreier Bewegungsapparat trägt viel zur Lebensqualität bei. Doch viele Menschen haben ein Gelenkleiden und sind dadurch in ihrer Mobilität eingeschränkt. Als Gründe kommen Arthrose, Rheuma, Unfall- und Sportverletzungen sowie angeborene oder erworbene Fehlbildungen in Frage.

Das Gelenkzentrum Schwarzwald ist eine hoch spezialisierte Einrichtung für den Gelenkersatz und Gelenkoperationen. Die Schwerpunkte des überregional tätigen Zentrums liegen in der Endoprothetik aller Extremitätengelenke, Fußchirurgie.

Das Team des Gelenkzentrums bietet eine Reihe innovativer Operations- und Behandlungsmethoden und verfügt über langjährige Erfahrung. Eingebettet in die wunderschöne, erholsame Landschaft des Schwarzwaldes wird Wert auf eine umfassende und persönliche Betreuung der Patienten gelegt.

Leistungsspektrum

Arthrose

Was ist Arthrose?

Arthrose ist eine Volkskrankheit geworden. Aus der GEDA-Studie 2010 zeigt sich, dass ab dem 50. Lebensjahr die Prävalenz, also die Auftretenswahrscheinlichkeit für Arthrose bei 14,9% liegt, danach steigt das Auftreten rapide an und ab dem 60. Lebensjahr sind bereits die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer betroffen (Robert-Koch-Institut 2013).

Das Gelenk, an dem am häufigsten Arthrose entsteht, ist das Kniegelenk mit knapp 48,4%, gefolgt von der Hüfte mit 39%, dem Daumensattelgelenk mit 2,4% und sonstiger Arthrosen mit 9,2% (Statistisches Bundesamt 2012).

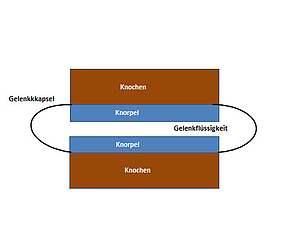

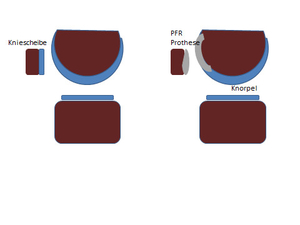

Schematischer Gelenkaufbau

Das Gelenk bildet die bewegliche Verbindung zwischen zwei Knochen. Die Gelenke des menschlichen Körpers sind alle ähnlich in ihrem Grundaufbau.

Die beiden gegen überliegenden Knochen sind von Knorpel überzogen. Dazwischen ist eine Gelenkflüssigkeit, die den Bewegungsvorgang erleichtert und gleichzeitig zur Ernährung des Knorpels dient. Deshalb braucht das Gelenk auch unbedingt Bewegung.

Arthrose-Stadien

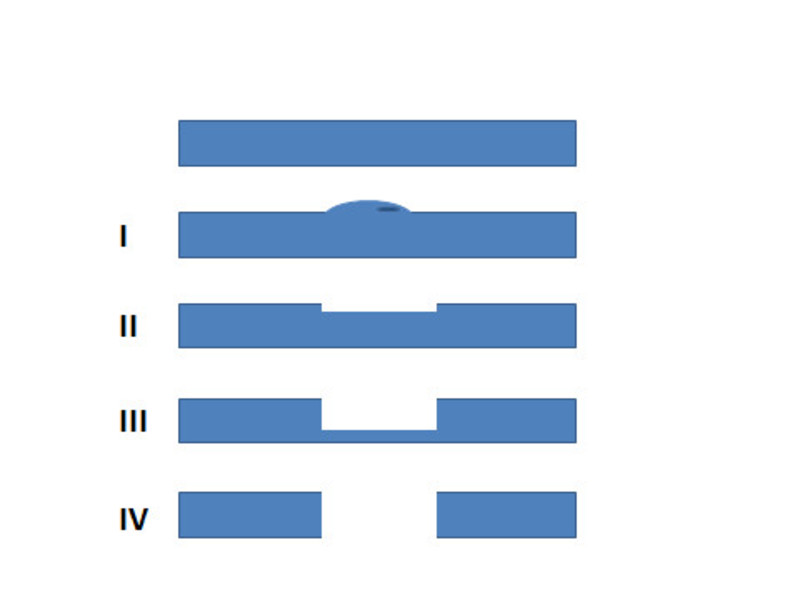

Bei der Arthrose kommt es zu einer Schädigung des Gelenkknorpels.

Arthrose-Stadien

Der Schweregrad wird unterschiedlich klassifiziert: (Outerbrige modifiziert)

| Arthose-Stadien | Beschreibung |

|---|---|

| Stadium I | Weiche Knorpeloberfläche, noch keine Schädigung der Knorpeloberflächenschicht. |

| Stadium II | Frühstadium: deutlicher Knorpelschaden. Es ist nur die Knorpeloberfläche betroffen. Verringerung des Gelenkspalts im Röntgenbild, Veränderungen am Knochen unter dem geschädigten Knorpel, dennoch bemerken viele Betroffene noch keine Symptome, stumme Arthrose. |

| Stadium III | Fortgeschrittenes Stadium: Knorpelbrüche. Z.t tief reichende Knorpelbrüche. Sie reichen jedoch nicht bis zum darunter liegenden Knochen. Entzündungen im Gelenkbereich, Belastungs- und Anlaufschmerzen, Zeitweise Entzündungen (aktivierte Arthrose), viele Betroffene kommen erst jetzt zum Arzt. |

| Stadium IV | Spätstadium: Knorpelflächen sind weitgehend zerstört, freiliegender Knochen. Ganz erhebliche Entzündungen des Gelenks, Bildung von knöchernen Auswüchsen (Osteophyten), Muskelverkürzungen und Verhärtungen, erhebliche Bewegungseinschränkungen bis zur Einsteifung des Gelenks. |

Arthrose / Arthritis - Ursachen

Die Arthrose kann unterschiedliche Ursachen haben. Zwei Hauptursachen werden unterschieden:

1. Mechanisch / biochemisch

- Fehlstellungen des Gelenks/ mechanische Achse (O- oder X-Beine, Hüftdysplasie)

- Unfallverletzungen (z. B. Gelenkbruch, Kreuzbandriss, Meniskusschaden)

- Stoffwechselstörungen des Gelenks (Diabetes, Gicht)

- Durchblutungsstörungen (Hüftkopfnekrose)

- Kindliche/ Jugendliche Gelenkerkrankungen

- Familiäre Anlage

- Primäre Arthrose (Minderwertigkeit des Knorpels mit unbekannter Ursache)

- Vermehrte Gelenkbeanspruchung durch Übergewicht, schwere körperliche Arbeit oder Leistungssport

- Arthrose – Missverhältnis von Belastung und Belastbarkeit des Gelenkes

2. Entzündliche Ursachen

Bestimmte entzündliche Gelenkerkrankungen können im Verlauf zur Arthrose führen: die häufigste ist Rheuma. Die Entzündung der Gelenkinnenhaut geht auf den Knorpel über und führt zu Zerstörungen des Gelenks.

Durch Stoffwechselstörungen kommt es zu einer schlechteren Nährstoffversorgung und Veränderungen in den Knorpelzellen. Der Knorpel wird verändert, rissig und brüchig.

Arthrose - Beschwerdebild

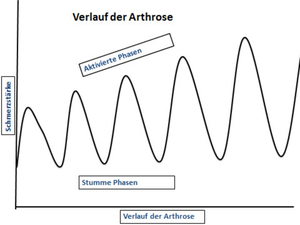

In der stummen Phase ist das Gelenk ruhig, es treten keine Schmerzen auf und es bilden sich kein Erguss und keine Schwellung der Kapsel.

Das gleiche Gelenk kann jedoch in einen Reizzustand übergehen. Die Auslöser können ganz unterschiedlich sein: Überbelastung, falsche Bewegungsmuster oder andere äußere Einflüsse. Das Gelenk reagiert dann mit einer Entzündung: es schmerzt, schwillt an, die Belastungsfähigkeit sinkt deutlich und vieles wird zur Qual. Dieser Reizzustand des Gelenkes kann bei unterschiedlich ausgeprägter Knorpelschädigung auftreten und setzt nicht obligatorisch ein komplett zerstörtes Gelenk voraus.

Das Ziel ist es, das Gelenk in stummen Phasen zu bewahren und Reizzustände zu vermeiden.

Konservative Therapie

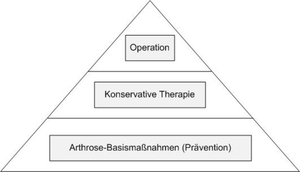

Therapiepyramide

Die konservative Therapie bildet nach der Prävention die nächste Stufe auf der Behandlungspyramide der Arthrose und umfasst ein sehr großes Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Die wichtigsten sind die Physiotherapie, die physikalische Therapie, Medikamententherapie, Hilfsmittel (z. B. Stöcke, Schuhabsätze, Schienen, Bandagen und Orthesen), Akupunktur, Arthrotechnologie und alternative Methoden. Ziel dieser Behandlungsmöglichkeiten ist eine Reduktion der Schmerzen und/ oder eine Verbesserung der Knorpelsituation des betroffenen Gelenks. Als Medikamente kommen Schmerzmittel, Entzündungshemmer, Gelenkinjektionen oder homöopathische Medikamente zum Einsatz mit dem Ziel, Schmerzen oder Entzündungsprozesse zu reduzieren und damit eine Steigerung der Aktivität zu ermöglichen.

Arthrose Prävention – Gelenkzentrum Schwarzwald

Die Behandlung einer Arthrose beginnt zuerst mit präventiven Arthrose-Basismaßnahmen zur Vermeidung eines Fortschreitens der Arthrose und zur Linderung bereits bestehender Beschwerden.

- Reduktion der Gelenkbelastung im Alltag

- Verbesserung des Gangbildes

- Stärkung der Muskulatur

- Training der Propriozeption

- Ernährung

In unserem Gelenktherapiezentrum führen wir zusammen mit dem Lehrstuhl Sportorthopädie und Belastungsanalyse des KIT (Leiter: Prof. Dr. Sell) Präventionstraining der Arthrose durch.

IFSS im KIT Prof Dr. Stein

Das künstliche Gelenk

Die größte Entwicklung des letzten Jahrhunderts in der Orthopädie stellt die Einführung des künstlichen Gelenks dar. Menschen, die früher durch Arthrose eines Gelenks zunehmend immobiler wurden, z.T. an den Rollstuhl gefesselt waren, genießen heute wieder vermehrt Lebensqualität und sind aktiv.

Wahl des richtigen Operationszeitpunktes

- Lebensqualität reduziert

- Schmerzzunahme / Nachtschmerz / Ruheschmerz

- Keine Aktivität ohne Medikamente

- Muskulatur zunehmend reduziert

- Funktionszustand des Gelenks (Beweglichkeit zunehmend schlechter

- Knochenzerstörung nimmt zu / Knochenqualität nimmt ab

- Grunderkrankung (Arthrose, rheumatische Erkrankung, etc.)

Hauptkriterium stellt der Verlust an Lebensqualität dar. Dies ist jedoch für jeden Menschen unterschiedlich. Es entsteht ein zunehmender Leidensdruck, der dann nur schwer ertragbar ist. Der Schmerz spielt hier sicher eine zentrale Rolle. Zunächst als Belastungsschmerz, dann als Ruheschmerz. Insbesondere wenn er dann auch nachts auftritt, ist er nur noch schwer tolerierbar.

Op-Technik: Minimal invasiv

Weichteilschonende Operationstechniken sind elementar für moderne Orthopädie. Sie führen zu weniger Gewebsschädigung. Und erleichtern dadurch die Mobilisation des Patienten nach der Operation. Der ganze Genesungsprozess ist dadurch beschleunigt. Das orthopädische Team hat diese Techniken seit vielen Jahren eingeführt. Prof. Sell war schon vor über 10 Jahren Instruktor für diese Techniken bei internationalen Operationskursen.

Der Fokus liegt jedoch nicht auf dem besonders kleinen Schnitt, sondern auf der Schonung des Gewebes im Umfeld der Operation. Dies führt zu den Erfolgen dieser modernen Technik.

Der Zugang zum Gelenk kann unterschiedlich sein, wichtig allein ist die schonende Operationstechnik. An der Hüfte gibt es zum Beispiel Zugänge von seitlich, vorne und hinten.

Digitale Technologie im OP

Kontinuierlich kommt mehr HighTech im Op zum Einsatz.

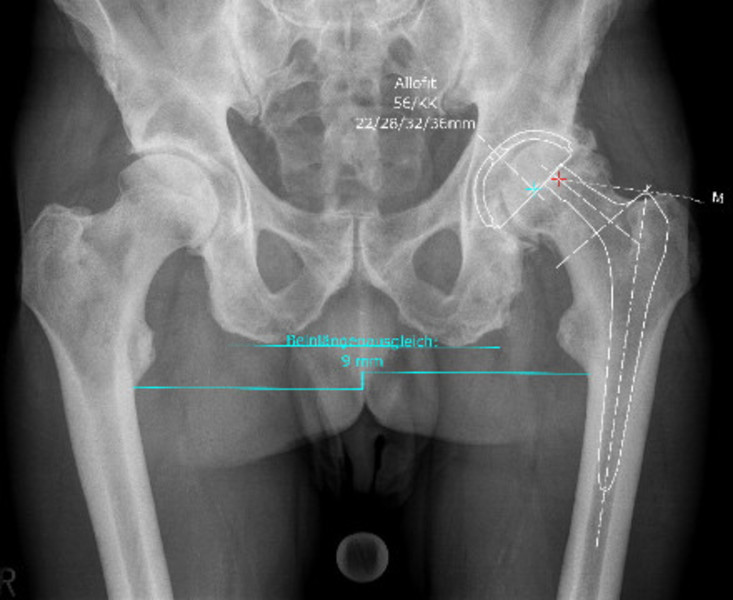

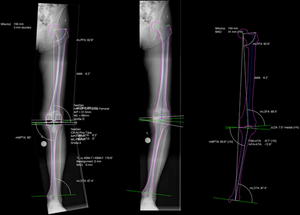

- Digitale Prothesenplanung (LINK)

Das beginnt bei der digitalen Prothesenplanung, in der die beste Form der Prothese, der genaue Sitz und auch die Korrektur des Beines vor der Operation festgelegt werden. So geht der Operateur mit einem digitalen Plan in den OP, wie etwa mit „Google Maps“ ausgestattet, kann so die am besten passende Prothese auswählen und weiß bestens über die Korrekturwinkel und Einbaustellung der Prothese Bescheid

- Navigation

Die Navigation, die wir aus unserem Auto kennen, hat sich beim künstlichen Gelenk bei besonders schwierigen Fällen etabliert. Auch hier hat sich die Technologie weiter entwickelt. Unverändert besteht die Navigation mit großen Satelliten und Geräten. Ähnlich wie bei der Navigation im Auto können die Daten über Marker aus dem OP-Gebiet zu einem lokalen Satelliten im OP gesandt und hier zu Informationen für die OP verarbeitet werden. Daneben werden immer mehr auch Mini-Navigationsgeräte eingesetzt, nicht größer als eine Streichholzschachtel. Die Daten werden auf ein Tablet gespielt, mit dem der Operateur dann besonders diffizile Situationen in der Simulation lösen kann.

- Individuelle Anfertigung der Prothese

Zeigen sich Probleme bezüglich der verfügbaren Prothesengrößen bei der digitalen Prothesenplanung, kann mit Hilfe einer Computertomographie (CT) auch individuell eine Prothese für den einzelnen Patienten hergestellt werden.

- Individuelle Schablonen zur Positionierung von Prothesen (Knie)

Mit Hilfe der Computertomographie kann inzwischen auch die Operation und die individuelle Lage der Prothese simuliert werden. Die Daten der Planung können durch eine individuelle Schablone, die nur an einer Stelle des Patientenknochens passt, dann in der Operation auf den Patienten übertragen werden. So kann der digital geplante Prothesensitz exakt realisiert werden.

- Digitale Nachbehandlung

Auch in der Nachbehandlung findet die Technologie ihren Einsatz. Die Krankengymnastik, das Training nach der Operation ist immens wichtig, um eine gute Funktion zu erhalten. Der Computer leitet über Filme an zum Training, bewertet die korrekte Ausführung und kann auch, falls gewünscht, dem Therapeuten und dem Orthopäden Rückmeldung über das durchgeführte Programm geben.

Prof. Sell: „Wir haben uns im letzten Jahrzehnt vom orthopädisch-manuellen Feinarbeiter zum zusätzlichen HighTech-Spezialisten entwickelt. Das Schwierigste bleibt jedoch, abzuschätzen welcher Patient von welcher zusätzlichen Technik profitiert. Das braucht unverändert viel Erfahrung, die uns der Computer nicht abnehmen kann. Der Computer wird uns zunehmend unterstützen und wir werden immer schwierigere Probleme mit seiner Unterstützung lösen können. Aber er kann unsere Erfahrung und insbesondere unser Gefühl bei der Operation nicht ersetzen. Dies wird auch weiterhin der Schlüssel zum Erfolg bleiben“.

Telemedizin

Moderne Medizin versucht durch zunehmende Spezialisierung noch bessere Qualität zu erzielen. Dazu haben wir uns moderne Technologie in Form der Telemedizin ins Haus genommen. Hierdurch sind wir jetzt in der Lage unsere Patienten bei Bedarf zusätzlich anderen Top Spezialisten z. B. in Ludwigsburg, Mühlacker vorzustellen. Der auswärtige Spezialist sieht direkt den Patienten direkt über eine abgesicherte Datenleitung auf seinem Bildschirm und kann sich digital in dessen Befunde einloggen, wir holen den Spezialisten sozusagen digital zu uns ins Haus.

Hüftgelenk

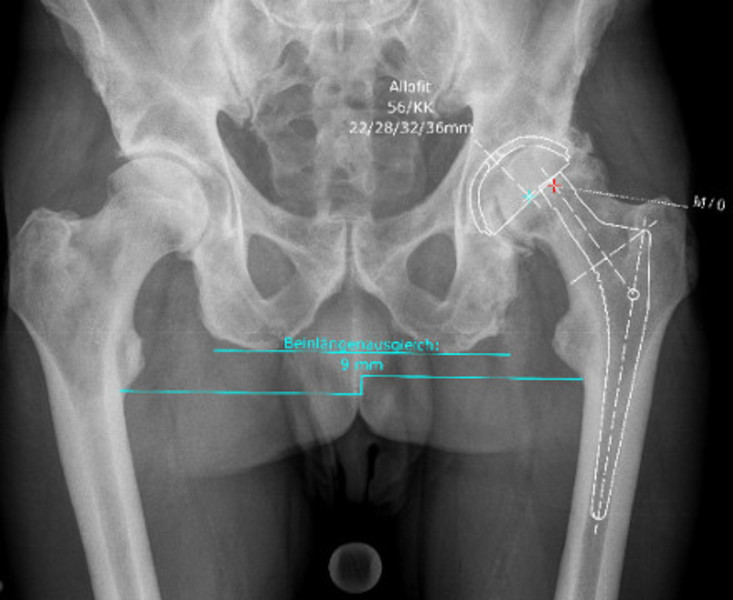

Die Hüftprothese besteht meist aus 4 Bausteinen: Pfanne-Pfanneneinsatz-Keramikkopf-Schaft.

Die Pfanne wird zementfrei eingebracht. Sie ist meist aus Titanlegierung. Auch zementierte Pfannen existieren, werden in unserer Klinik jedoch äußerst selten eingesetzt. In die Pfanne wird ein Einsatz (Inlay) eingebracht. Zwischen ihm und dem Kugelkopf entsteht die gelenkige Verbindung.

Meist werden in unserer Klinik zementfreie Prothesen eingesetzt. Der Werkstoff ist Titan, da dieses gut in den Knochen einwächst.

Verankerung der Hüftprothese

Es gibt zwei Möglichkeiten eine Prothese im Knochen zu verankern:

- Zementfrei: Hierbei wird das Implantat im Knochen verklemmt und das Metall wächst in den Knochen ein

- Zementiert: Der Knochenzement stellt die Verbindung zwischen Knochen und Implantat her (Polymethylmetacrylat)

Links: zementfreier Titanschaft - rechts: zementierter Prothesenschaft

Materialien

Prothese

Die zementfreien Prothesen sind meist aus einer Titanlegierung gefertigt. Manche Schäfte sind beschichtet. Von Hydroxylapatit erhofft man sich eine bessere Knochenintegration (s. unten Foto).

Gleitpaarung

Bei der gelenkigen Verbindung des Hüftgelenkes stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Metall-Metall-Verbindung (seltener verwendet)

- Keramik-Kunststoff

- Keramik-Keramik

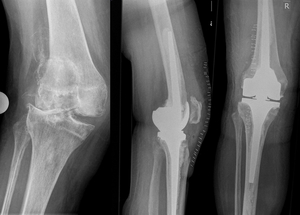

Digitale Prothesenplanung

Individuelle Prothesenwahl

Der Knochen hat sehr viele Normvarianten. Diese können mit einem einzigen Prothesentyp nur bedingt abgedeckt werden.

Wir haben uns deshalb für unterschiedliche Prothesenformen entschieden. Mit der digitalen Prothesenplanung wählen wir das passende Implantat aus.

Unterschiedliche Verankerungsprinzipien und Prothesengeometrien stehen zur Verfügung.

Kurzschaftprothese

Kurzschaftprothesen versuchen durch einen kürzeren Prothesenschaft eine verbesserte Ausgangssituation für potentielle spätere Wechselsituationen zu schaffen.

Mittelfristige Ergebnisse liegen hier vor. Echte Langzeitergebnisse sind jedoch noch nicht vorhanden, so dass diese Entwicklung sicher weiter beobachtet werden muss. Die mittelfristigen Ergebnisse sind jedoch viel versprechend.

Kniegelenk

Die Behandlung des Kniegelenkes hat sich in den letzten Jahren immens weiter entwickelt.

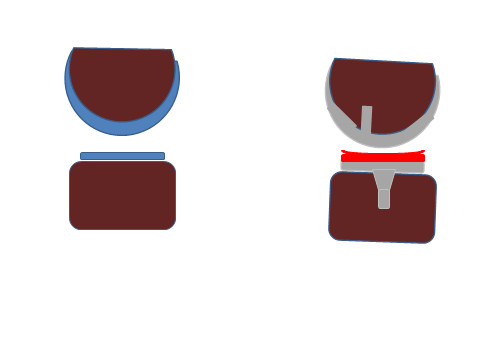

Oberflächenersatz

Heute wird vor allem der Oberflächenersatz des Kniegelenkes eingesetzt. Hierbei wird, wie der Name schon zum Ausdruck bringt die Oberfläche des Gelenks durch ein modernes Implantat ersetzt. Hierbei werden die Seitenbänder des Gelenks komplett erhalten. Die Muskeln werden geschont. Der Eingriff ist durch das Oberflächenprinzip sehr knochensparend. Ich vergleiche den Eingriff gerne mit der "Überkronung" eines Zahn; hierbei wird auch der Zahn soweit es geht erhalten, während die Oberfläche durch die Krone ersetzt wird.

Schlittenprothese

Links: Oberflächenersatz

Rechts: Schlittenprothese, der Knorpel auf der Gegenseite ist erhalten

Patellofemorales Gelenk (Kniescheibe)

Eine besondere Form der Arthrose betrifft nur das Gelenk zwischen Kniescheibe und Oberschenkel (Patellofemorales Gelenk). Hier treten die Beschwerden vor allem bei Beugungsbelastungen des Knies (Treppauf/-ab) auf. Hierzu gibt es eine besondere Prothesenform, die nur diesen Bereich versorgt und den Restknorpel intakt lässt.

Teil-/ Gekoppelte Gelenke

Der Routineeingriff am Kniegelenk ist der Oberflächenersatz. In unserer Klinik wird dieser Prothesentyp zu weit über 90 % durchgeführt.

Es gibt jedoch auch Situationen, die den Einsatz gekoppelter Systeme notwendig machen. Dies stellen vor allem dar:

- Sehr schwere Achsfehlstellungen

- Zerstörung des Seitenbandapparates

- Sehr schwierige Wechselsituationen mit Bandinstabilität

Bei gekoppelten/teilgekoppelten Systemen wird die natürliche Führung durch den Seitenbandapparat durch die Prothese ersetzt. Die Prothese hat hierzu eine Verbindung zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelanteil der Prothese.

Fuß

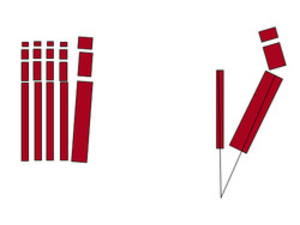

Spreizfuß / Hallux valgus / Krallenzehe

Schematische Darstellung des Vorfußes (Bild links). Die Großzehe ist wegen ihrer starken Tragefunktion auch im Knochenaufbau größer gebaut. Der Vorfuß bildet im Querschnitt ein Quergewölbe.

Beim Spreizfuß spreizt sich der Vorfuß und verbreitert sich. Der größte Winkel bildet sich dabei zwischen erster und zweiter Zehe. Dies führt häufig zu einer Abweichung der Großzehe, dem sogenannten Hallux valgus.

Zusätzlich beginnen sich die Zehen 2 bis 5 gerne zu krallen und bilden die sogenannten Krallenzehen (Bild rechts).

Gelenkerhaltende Operationen

Gelenkerhaltende Operationen

Um den Hallux valgus zu korrigieren und den Spreizfuß zu verbessern gibt es verschiedene Operationsverfahren. Sie hängen von der Ausprägung, dem Zustand der Weichteile ab. Ziel ist es den 1. Mittelfußknochen (Großzehe) annähernd parallel zu den übrigen Mittelfußknochen einzustellen (≤ 9°) Gleichzeitig werden die veränderten Weichteile des Fußes wieder korrigiert.

Basis Osteotomie

Wird noch körpernäher am Knochen durchgeführt und ist auf schwerere Fehlstellungen fokussiert.

Arthrose Großzehe

Arthrose Großzehe

Auch bei der Arthrose der Großzehe gibt es eine Stufenleiter von gelenkerhaltenden Eingriffen, wenn die Arthrose noch nicht so weit fortgeschritten ist. Sie müssen wie die Knorpelchirurgie an anderen Gelenken individuell dem Stadium der Erkrankung angepasst werden:

- Cheilektomie (Entfernung der knöchernen Anbaureaktionen)

- Arthrolyse (Lockerung der Gelenkkapsel zur Verbesserung der Beweglichkeit)

- Microfracturierung (Stimulation des Knochens zur Knorpelneubildung)

- Moberg Osteotomie (knöcherne Korrektur um die Abrollbewegung der Großzehe zu verbessern)

Versteifung der Großzehe - Arthrodese

Bei einer schweren Arthrose des Großzehengrundgelenks oder sehr schweren Hallux valgus

Fehlstellungen wird eine Versteifung des Großzehengrundgelenks durchgeführt. Es verbleibt für den Abrollvorgang ein bewegliches Endgelenk der Großzehe.

Großzehengrundgelenksprothese

Eine neue Methode stellt die resorbierbare Großzehengrundgelenksprothese Reg Joint® dar. Bei der schweren Arthrose der Großzehe werden die beteiligten zerstörten Gelenkflächen sehr sparsam entfernt. Die Großzehengrundgelenksprothese wird eingebracht. Sie löst sich im Laufe der Zeit auf und ermöglicht die Bildung eines körpereigenen Neugewebes. Dieses soll dann auf Dauer ihre Funktion übernehmen.

Adresse

RKH Krankenhaus Mühlacker

Hermann-Hesse-Straße 34

75417 Mühlacker

Leitender Ärztlicher Direktor

Prof. Dr. med. Stefan Sell

Sektionsleiter Orthopädie

Dr. med. Jörn Heepe

Terminvergabe

Termine können über die Sprechstunde vereinbart werden:

Sprechstunde